正月十五,晉西北黃土高原���,當(dāng)春節(jié)的余味正隨著游絲般的朔風(fēng)褪去時����,五寨也已準(zhǔn)備好用一場盛大的“狂歡”收尾——秧歌會班����。

秧歌,即八大角秧歌����,一種在北方大地上流傳已久的民俗文化活動?�!皶唷眲t是數(shù)家秧歌班子集中到一起�����,在同場獻(xiàn)藝的同時也在同場競技�����。敲鼓鳴鑼,熱鬧開場��,各家秧歌班子競相上陣�����,眾角色更是亮絕活��,放大招�����,頗有幾分“華山論劍”的意味���,表演的同時也在瞬間激活了圍觀百姓的民俗記憶���。有人在插科打諢的表演中暢懷大笑,有人則為民間文化的薪火傳承感動不已���。而就在數(shù)月前����,這種黃土地上“長”出的舞蹈則以另一種形式走上了更為廣闊的舞臺,在聲光電的加持下破壁出圈�,收獲贊賞。

一種民俗文化無論時代如何流變始終綿延不息�,這是民俗文化的自身韌性與恒久魅力,更成為當(dāng)代社會對優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化創(chuàng)新性發(fā)展的研究課題�。近年來,忻州市牢牢把握新時代的文化使命���,深耕人文沃土����,在傳承中創(chuàng)新��,在創(chuàng)新中轉(zhuǎn)化���,讓傳統(tǒng)文化不斷煥發(fā)新活力。

挖掘

讓民俗文藝迸發(fā)時代精神

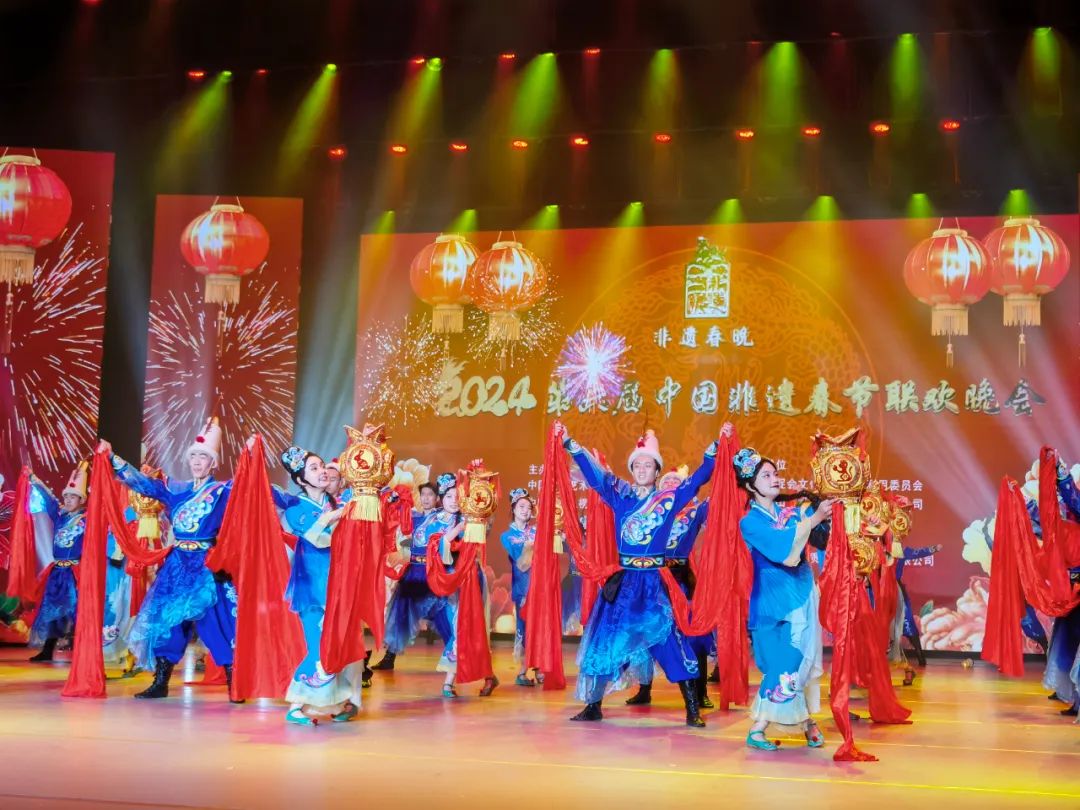

2024年����,由“五寨八大角秧歌”創(chuàng)作的舞蹈《和合情暖天下》受中國第六屆非遺春節(jié)晚會導(dǎo)演組邀請在北京錄制,并由廣東省電視臺和山西衛(wèi)視在“春節(jié)檔”播出�����,更是入圍山西省第十二屆“群星獎”。

《和合情暖天下》參加中國第六屆非遺春節(jié)晚會演出

據(jù)記載�����,五寨?八大角秧歌起源于元朝末年���,是蒙古族和漢族文化相結(jié)合的產(chǎn)物��,是一種集說����、唱���、舞為一體的民間舞蹈藝術(shù)形式���,反應(yīng)了一定時期百姓的生活。在歷史發(fā)展中��,八大角秧歌不斷演變和完善��,最終成為當(dāng)?shù)匕傩辗昴赀^節(jié)的文化大餐���,還被列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�����。

從黃土地到大舞臺�����,從老藝人到新演員����,一項傳承了數(shù)百年的古老藝術(shù)“青春煥發(fā)”的背后蘊藏著忻州市對傳統(tǒng)文化守正創(chuàng)新的破解之道。

為讓優(yōu)秀傳統(tǒng)文化更好的“活”在當(dāng)下����,2023年,忻州市文旅局就決定對五寨?八大角秧歌進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)新�。但��,在對八大角秧歌的創(chuàng)新之初卻遭遇了“變與不變”的爭議���。老藝人們擔(dān)心失去原汁原味�,年輕人卻覺得傳統(tǒng)形式缺乏吸引力���。

“文藝作品要創(chuàng)新����,不是要將古老文化摒棄傳統(tǒng),關(guān)鍵是要找到文藝作品本身的精神內(nèi)核�,讓這種內(nèi)核與時代共振,和人民共情�����?���!毙弥菔形幕吐糜尉志珠L路向東的一番見解讓主創(chuàng)團(tuán)隊有了方向,并定下了“深入挖掘����、創(chuàng)新求變”的基調(diào)。

2023年3月��,由忻州市文化館組建的創(chuàng)作團(tuán)隊開始一遍又一遍行走在五寨的阡陌田野間���,對話老學(xué)者�����,走訪老藝人�,收集老典故,猶如一場對民俗文化的考古�����。

“和與合”��,主創(chuàng)團(tuán)隊最終在深入調(diào)研中找到了對五寨八大角秧歌創(chuàng)新轉(zhuǎn)化的支點����。

在忻州市文化和旅游局局長路向東看來,五寨八大角秧歌這一古老的地方藝術(shù)�,不僅是古代民族文化的融合,也體現(xiàn)了人與天地與自然的融合�,同時“和合”這個主題,也能夠傳遞中華民族“和合共生”的文化理念�。

破題點睛,打通了傳統(tǒng)文藝與創(chuàng)新實踐的任督二脈�。在近一年的創(chuàng)作采編中,主創(chuàng)團(tuán)隊始終緊扣“和�、合”這一主題在表演形態(tài)�����、動作設(shè)計、音樂編排以及服裝造型等方面不斷打磨�、塑造。

2024年11月��,舞蹈《和合情暖天下》在山西華夏劇場參加山西省第十二屆“群星獎”終評暨群眾文化優(yōu)秀作品中順利演出�,好評如潮,并最終榮獲“入圍獎”�����。

《和合情暖天下》參加山西省第十二屆“群星獎”演出

文章合為時而著�����,藝術(shù)同理���。將古老藝術(shù)與時代精神相結(jié)合�,這是舞蹈《和合情暖天下》的成功所在�,也成為忻州市立足本土,不斷挖掘�,讓更多優(yōu)秀文藝作品在廣大舞臺上開枝散葉的關(guān)鍵之舉。

創(chuàng)新

讓鄉(xiāng)土技藝變?yōu)槲枧_精品

蒼穹為幕����,大地當(dāng)臺��,從歷史中走來的五寨八大角秧歌歷來帶著幾分粗獷與豪邁�����,裝扮各異的角色在表演中更是閃躲騰挪�����,躍動翻飛�。要讓這項在黃土地里摸爬滾打中形成的“鄉(xiāng)土技藝”變?yōu)槁暪怆姌返摹拔枧_精品”�����,在許多人看來不啻于一場“次元壁”的突破����,但忻州有自己的解法。

《和合情暖天下》參加山西省第十二屆“群星獎”演出

以舞融“舞”�,全新表達(dá)。忻州市文化館的工作人員告訴記者���,“以舞融舞的方式�,就是要借助當(dāng)代舞蹈語言活化傳統(tǒng)的八大角秧歌舞���,生成一種更契合舞臺����,契合年輕觀眾的舞蹈語言�。”

一場關(guān)于八大角秧歌的創(chuàng)新開始了����。在表演形態(tài)中,主創(chuàng)團(tuán)隊挖掘出了除“踢鼓子”特色動作外的“頂燈”“抖肩”等特色表演����,并重新加工,極致打磨�,升級為新的舞蹈技術(shù);音樂編排的處理上則在重點挖掘民歌小調(diào)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重新編創(chuàng)����,角色設(shè)計方面則保留原始“八大角”秧歌中較有特點的幾個角色的同時豐富完善、提煉加工舞蹈語匯�����,增加了舞蹈的層次感和觀賞性���;演員選擇方面則啟用青年舞蹈演員�����,讓作品的舞臺表現(xiàn)力更具活力和感染力�����;服飾創(chuàng)作過程中�,也融入了對節(jié)目情境的理解,讓整個表演更加協(xié)調(diào)�、統(tǒng)一。

《和合情暖天下》參加中國第六屆非遺春節(jié)晚會演出

2024年1月�����,由八大角秧歌改編的舞蹈《和合情暖天下》第一次走出了晉北大地��,走向京城�,出現(xiàn)在了中國第六屆非遺春節(jié)晚會的舞臺上。其實����,早在2017年,五寨八大角秧歌就曾在北京恭王府演出����,然而這一次的北京之行�����,那種帶著古老原始況味的秧歌舞已嬗變成為舞臺之上的現(xiàn)代表達(dá)。觀眾對其精彩的呈現(xiàn)也是贊譽有加�����,“這個舞蹈既柔美�����、又有力量����,還有技巧,讓大家能夠感受到一種親切的情感��?���!备形幕瘡臉I(yè)者直言,這正是舞蹈和本土文化的穿透力�����。

發(fā)軔于黃土大地,綻放于時代舞臺����,從八大角秧歌到舞蹈《和合情暖天下》,這場始于文化自覺的創(chuàng)新實驗�,再次印證著忻州對民俗文化“守正創(chuàng)新”的發(fā)展路徑——既留住傳統(tǒng)的魂,又賦予現(xiàn)代需要的新�。

厚植

讓傳統(tǒng)文化蝶變煥新

如果說八大角秧歌的形成需要歷史與文化衍變交融的土地,那么舞蹈《和合情暖天下》則要依賴好的創(chuàng)作土壤����。

近年來,忻州市充分發(fā)揮文化鑄魂�����、文化賦能作用���,緊緊依托地域特征傳統(tǒng)文化����,在體制機(jī)制、藝術(shù)創(chuàng)作��、演出市場����、文化惠民以及文旅產(chǎn)業(yè)賦能方面不斷出舉措,謀實效�����,有力推動了文化工作與時俱進(jìn)�、文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展�����。已涌現(xiàn)出《巖山寺》《徐繼畬》《段家灣》等一系列既叫好又叫座的作品��,都成為反映時代�����、呼應(yīng)時代的經(jīng)典力作����。

《段家灣》。攝影范濤

機(jī)制體制是文藝創(chuàng)作實現(xiàn)突破的重要保證。近年來�,忻州市持續(xù)建立完善的非遺保護(hù)體系,積極申報上級保護(hù)���,有效促進(jìn)非遺項目傳承�����,確定了一批重點保護(hù)項目和非遺項目傳承人�����。同時加大對非遺項目傳承人的扶持力度����,通過提供資金支持�����、舉辦培訓(xùn)班���、開展傳習(xí)活動等方式��,提高非遺傳承人的傳承能力和水平�,有力促進(jìn)了文化演藝事業(yè)的繁榮。

推動優(yōu)秀文藝作品破壁出圈����、揚帆出海,也彰顯了忻州堅定文化自信���,賦能地方發(fā)展的決心�。近年來�,忻州市積極推動忻州精品文藝活動“走出去”,參加文旅推介會���、招商引資以及招才引智等活動。同時探索創(chuàng)新演出模式��,加強(qiáng)對演出院團(tuán)的實時監(jiān)管工作����,采取基層投單、部門派單�����、主體接單���、群眾評單等服務(wù)模式���,讓全市文化事業(yè)枝繁葉茂����,芳香滿園����。

優(yōu)渥的土壤也激活了藝術(shù)創(chuàng)作者的熱情?�!镀咂分ヂ楣佟贰毒旁伊摇贰栋噫兼ァ贰稁r山寺》《雁門關(guān)下》等一大批立足本土文化而創(chuàng)新編排的優(yōu)秀文藝作品在萬千舞臺上開枝散葉�����,成就了一片文化繁榮的景象���。北路梆子現(xiàn)代戲《段家灣》榮獲山西省第三屆精神文明建設(shè)“五個一工程”獎�,二人臺現(xiàn)代戲《雁門關(guān)下》獲第十八屆山西省杏花獎���;非遺舞蹈《鞭花舞出幸福歌》和歌曲《鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親》獲得山西省第十二屆群星獎�����。

《雁門關(guān)下》��。攝影趙菁

詩文隨世運��,無日不趨新����。五寨八大角秧歌向舞蹈《和合情暖天下》的轉(zhuǎn)變折射出忻州在推動傳統(tǒng)文化向當(dāng)代藝術(shù)轉(zhuǎn)型的智慧。忻州的實踐也表明���,民俗文化的創(chuàng)新不是簡單的形式改造���,而是要在把握文化根脈的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)與時代精神����、受眾需求和社會發(fā)展的深層對接����。這種創(chuàng)新既需要文化工作者的專業(yè)堅守,也需要跨界融合的開拓勇氣���,更需要建立可持續(xù)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)��。當(dāng)傳統(tǒng)文化真正“活”在當(dāng)代人的生活里�、“融”入現(xiàn)代城市的肌理中、“轉(zhuǎn)”化為實實在在的獲得感時����,便是最好的傳承與發(fā)展。(郝永峰)

(責(zé)任編輯:盧相?����。?/span>